恋人や夫婦、職場の上司など、大切な相手にどうしても我慢できないことがあって、思い切って改善を求めたつもりが、逆に大きなケンカになってしまった…。そんな経験、ありませんか?

「わかってくれているはず」

と思っていた相手ほど、期待が裏切られたように感じて、ついイライラをぶつけてしまいますよね。気づけば、伝えたいことが伝わるどころか、関係がぎくしゃくしてしまった…そんなすれ違いは意外とよくあるものです。

今回は、“相手を責めず”でもちゃんと不満や希望を伝える“上手な伝え方”についてお話しします。感情をぶつけるのではなく、あなたの想いがきちんと届くコツを、一緒に見ていきましょう。

事実と気持ちをわけて伝える

コミュニケーションにおいて、相手を責めずに伝えるためには「事実」と「気持ち」を切り離して伝えることが大切です。

たとえば、相手がいつも約束の時間を守ってくれない時、

「どうしてそんなにいい加減なの?」

という表現は、相手の性格を否定するように聞こえ、冷静さを失った反応が返ってきそうですね。

「今日は約束の時間より30分遅れて来たから、私は待っている間少し不安だった。」

という表現の場合、

事実:約束の時間より30分遅れて来た

自分の感情:待っている間少し不安だった

と事実と感情が整理され、相手に伝わりやすくなります。

伝えかたのコツ:「Iメッセージ」

「Iメッセージ」とは、自分を主語にして感情を表現する方法です。あなたの言葉の中に、相手に対する評価を避けるようにしましょう。

「私はこう感じた」と自分を主語にして伝えることで、誤解や衝突を避けやすくなります。

★ポイント★主語は“あなた”ではなく、“私”

- 相手を評価しないこと

- 私はこう感じた。と私を主語にすること

たとえば、「(あなたが)遅れてきて腹が立った」ではなく、「(私は)待っている間、少し心細くなった」と伝えることで、自分の感情が伝わりやすく、責められている印象を与えにくくなります。

事実と気持ちを分けた「Iメッセージ」の具体例

具体例を挙げてみましょう。

NG例:「あなたって本当に自分勝手だよね」

→これは相手の性格を決めつけ、反発を招く恐れがあります。

OK例:「昨日、予定を急にキャンセルされたとき、私は少し置いてけぼりにされたような気がして寂しかった」

→行動(急なキャンセル)と感情(寂しさ)を分けて表現しています。

このように、「何があったか」という客観的な事実を述べてから、「そのとき自分がどう感じたか」を丁寧に伝えることで、相手は防衛せずに話を聞きやすくなり、結果として信頼関係が深まります。

事実と感情を分ける表現を身につけておくことは、夫婦やパートナー間のトラブル回避にも大いに役立ちます。

『あなたはいつも…』などの決めつけを避ける

決めつけ表現はをすると衝突が起きやすいです。

「あなたはいつも遅い」といった決めつけは相手に敵と認識されやすいです。「always(いつも)/never(一度もない)」を使った一括り表現は対話を閉ざしてしまう傾向があります。

極端な言葉の表現は、相手に「そんなことない!」と反発を招くだけでなく、実際の根拠が薄れ、主張の説得力も下がるわけです。

また、「あなたはいつも…」はその人の人格全体を否定してしまうため、関係性に早期からヒビが入る恐れがあります。相手の「行動」ではなく「人格」を攻撃する言葉は、相手へのリスペクトを損ない、対話全体のトーンをネガティブなものに変化させ、険悪ムードになってしまうのです。

決めつけを避けた表現の具体例

具体的な行動や事実に焦点を当てた表現を使いましょう。

例えば、「あなたはいつも遅刻する」ではなく、

『昨日は開始時間の10分後に入室だったので』という事実ベースにすると、相手も客観的に受け止めやすくなります。

例えば、仕事のメールで「あなたはいつも時間にルーズです」ではなく、

『最近、会議開始が5〜10分遅れることが続いていて、他のメンバーにも影響が出ています。次回からは時間通りに来ていただけると助かります』と書くと、

相手は「自分に言われている」と気づきやすいものの、過剰な防御体制に入りにくいでしょう。

行動 → 影響 → お願いという構成は、相手も「改善しよう」と前向きに思いやすくなり、関係性の悪化を防ぎつつも効果的に伝えられます。

『お願い』の形で希望を伝える

「~してほしい」というお願い形で要望を置き換えることで、相手が行動しやすくなっていきます。“Iメッセージ”と“お願い形”の組み合わせは、相手に協力意欲を持たせやすいと言われています。

お願いの表現

「~してほしいです」というお願い形は相手の自主性を尊重し、協力的な雰囲気を生み出します。

要求ではなく「お願い」という形で、相手が「できる範囲で答えて良い」と感じる姿勢が大切です 。このように表現することで、相手は圧力を感じず、答えやすくなりますし、拒否されたときも関係にひびが入りにくいでしょう。

お願い表現は「相手の選択肢」を残す言い方です。例えば「これやって」ではなく「これ、できそう?」と聞けば、相手は前向きな気持ちで対応しやすくなります。この工夫ひとつで、相手のモチベーションや相互信頼が高まりやすくなります。

具体的なお願いのフレーズ例

①「○○してくれると助かります。」は定番ながら柔らかい表現です。

例:「来週までに資料を提出してくれると助かります。」

②次に相手の都合に配慮した「もし可能なら」の一言を添えると、さらに受け取りやすくなります。

例:「もし可能なら、今週中に一度相談の時間をもらえるとありがたいです。」と言えば、相手も気楽に応じやすいですね。

③「ご都合はいかがでしょうか?」と聞く形にすると、相手が自分のスケジュールを調整するきっかけになります。これはお願いというより「提案」のトーンですので、相手が「無理そうなら遠慮なく言ってください」と受け止めやすくなります。

お願い形の注意点

『願い形を使うとき、相手からの反応への柔軟さも大切です。

断られたときに理解を示すことが、本当の“お願い”となります。万が一断られても「構いません、また別の機会でも大丈夫です」と返すことで、関係を壊さずに済みます。

また、お願いが曖昧すぎるとかえって伝わりにくくなる場合もあります。「資料を」と言うだけでなく「報告内容をA4用紙2枚程度で」と具体的にすることで、相手が動きやすくなります。

さらに、お願いの末尾に「ありがとう」と感謝の言葉を添えることで、相手に「受け入れてもらえた」という心理的価値が高まりやすいです。大事なのは、お願い・相手への配慮・感謝の流れを組み合わせることです。

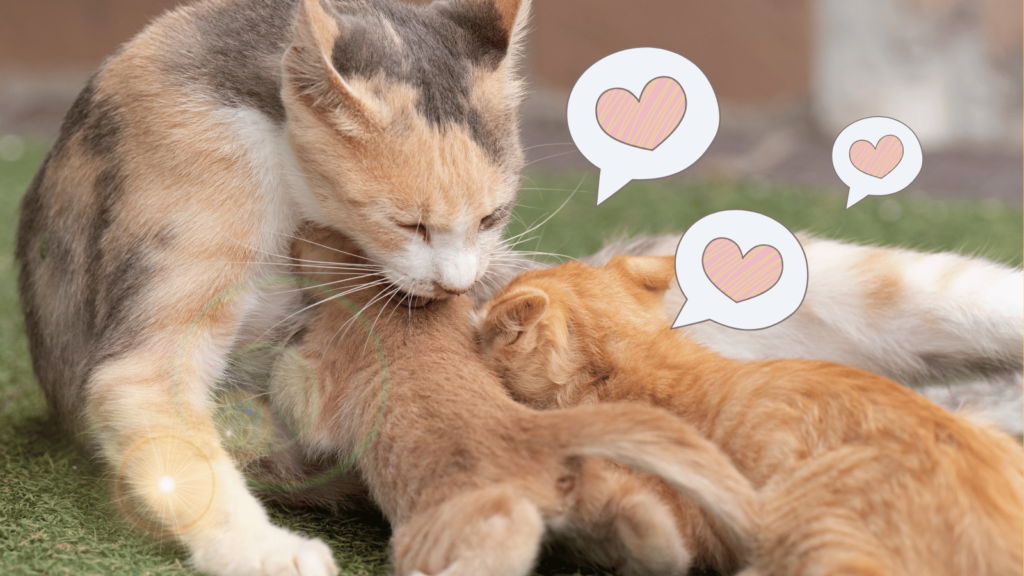

相手の立場や事情を一度受け止める

相手の事情や視点を一度受け止めると、円滑なコミュニケーションと信頼関係を築く土台となります。

相手視点をイメージし、受け止めることで、相手は「自分の想いを分かってくれているんだ」と感じ、心を開いてくれやすくなります。尊重と理解を示すことで解決につながりやすくなります。

「その気持ち、わかるよ」などの共感フレーズを挟むと、相手は「自分の感情を共有してもらえて安心した」と感じやすいです。

「どういう状況だったか教えてもらえますか?」など具体的に事情を尋ねることで、相手は「自分の立場をきちんと理解してもらおう」と話しやすくなります。